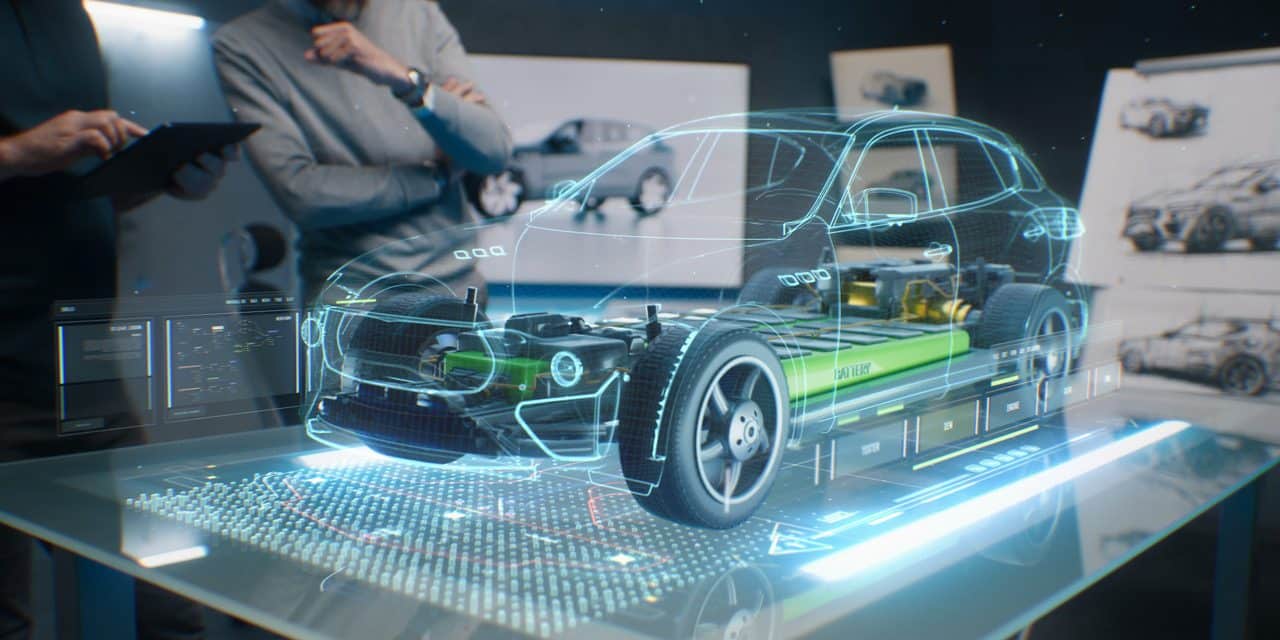

Der Aufschwung der Elektromobilität verändert nicht nur die Fahrzeugtechnik, sondern auch Geschäftsmodelle im Handel. Autohäuser stehen vor der Herausforderung, ihren After-Sales-Service auf E-Fahrzeuge auszurichten – insbesondere dann, wenn Fahrzeuge aus der Herstellergarantie fallen und das wirtschaftliche Risiko steigt.

Autor: Basim Alptekin, Account Director Automotive, Nagarro

Ob in der Stadt oder auf dem Land: Das Auto bleibt in Deutschland im Alltag unverzichtbar. Insbesondere in ländlichen Gebieten wird auf individuelle Mobilität viel Wert gelegt. Ohne Auto, keine praktische und schnelle Fortbewegung. Vor allem jüngere Menschen stehen der Anschaffung eines E-Fahrzeugs offen gegenüber, sie können mittlerweile zwischen rund 110 verschiedenen E-Modellen wählen, für knapp 17.000 Euro gibt es Einsteigermodelle. Kaufargumente sind günstigere Steuern und Versicherungen, der Beitrag zum Klimaschutz, gestiegene Reichweiten und eine verbesserte Ladeinfrastruktur. Das steigende Interesse an batterieelektrischen Fahrzeugen zeigt sich in Zahlen: Aktuell ist fast jede fünfte Zulassung ein E-Fahrzeug; Herstellerrabatte und steuerliche Förderungen von Dienstwagen kurbeln den Verkauf weiter an.

Traditioneller Autohandel muss sich transformieren

Die Entwicklungen rund um die Elektromobilität verändern auch die Geschäftsmodelle im Handel – dies liegt in der Natur der unterschiedlichen Antriebsarten. E-Fahrzeuge erzeugen deutlich weniger Umsätze durch Service und Reparatur. Die Wartung fokussiert sich auf die Prüfung und Instandhaltung der Elektronik- und Elektriksysteme, vor allem die der Batterie alle paar Jahre. Die Kosten sind zwar schwer kalkulierbar, in der Regel jedoch niedriger als die für ein Benzin- oder Dieselauto. Insgesamt bedeuten der Umstieg auf den E-Antrieb – zusammen mit dem Wandel vom Vertriebs- zum Agenturmodell – einen Rückgang des After-Sales-Geschäfts um sieben Milliarden Euro bis 2030. Ein Großteil davon entfällt auf die Top-20-Händlergruppen. Ein herber Rückschlag für OEMs und deren Händler, die durch dieses Geschäft bis dahin zwischen 30 bis 90 Prozent Gewinn erzielt haben.

Gleichzeitig ergeben sich auf mehreren Ebenen neue Ertragsfelder, wie in Beratung und Verkauf von Ladeinfrastruktur wie Wallboxen und Photovoltaikanlagen, mobile Ladegeräte, spezielle Werkzeuge und der neuesten IT-Infrastruktur. Mit dem entsprechenden Know-how können sich Händler zum Mobilitäts- und Energieberater entwickeln. Weiteres Potenzial bietet der Second-Life-Markt für Batterien entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Die europäische Kreislaufwirtschaft erfordert funktionierende und schnell skalierbare Recyclingprozesse. Konkret die neue Batterieverordnung verpflichtet Hersteller dazu, stufenweise mehr Batterien zu sammeln und das enthaltene Lithium wiederzuverwerten. Daraus ergibt sich ein Geschäftsmodell rund um die Sammlung, Aufbereitung und Rückgewinnung von Rohstoffen aus Traktionsbatterien. Dies steigert die Ressourceneffizienz, vermindert Elektroschrott und gefährliche Abfälle und fördert geschlossene Materialkreisläufe. Bisher ist noch keine breite Markteinführung erfolgt, die Marktentwicklung ist bei einem erwarteten Anstieg des Batterierecyclings auf 100 GWh im Jahr 2030 beziehungsweise 1.000 GWh in 2040 aber positiv. In diesem Zuge verschiebt sich insbesondere nach Ablauf der Förderung die Marktstruktur vom Neuwagen- zum Gebrauchtwagenverkauf und damit zur Lebenszyklusbegleitung. Händler sollten sich frühzeitig mit zertifizierten Entsorgern und Remanufacturern zusammenschließen, um Batterien auszutauschen und Recycling wirtschaftlich ertragreich abzubilden.

Lösung liegt in digitalen Tools und smarter Datenanalyse

Neben den technischen und prozessualen Veränderungen bringt die E-Mobilität auch wirtschaftliche Unsicherheiten mit sich – insbesondere bei älteren Fahrzeugen:

- Unklare Restwerte: Die Preisentwicklung gebrauchter E-Autos ist volatil. Je nach Marke, Reichweite und Ladefähigkeit kann der Wiederverkaufswert stark schwanken. Händler tun sich schwer, die richtige Ankaufs- und Verkaufspreise zu kalkulieren.

- Unvorhersehbare Batteriegesundheit: Die Batterie ist das wertvollste und zugleich kritischste Bauteil. Viele Händler haben wenig Erfahrung mit der Alterung und Degradation, was das Risiko bei Inzahlungnahme erhöht.

- Hohe Kosten im Schadensfall: Der Austausch einer Traktionsbatterie kann mehrere tausend Euro kosten – bei älteren E-Autos oft wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll.

- Entsorgungskosten: Die Demontage und Entsorgung von Altbatterien ist teuer und gesetzlich streng geregelt. Wer Batterien nicht weiterverwerten oder instand setzen kann, muss mit erheblichen Zusatzkosten rechnen.

Erfahrungen zeigen, dass die erste Generation von E-Fahrzeugen teilweise deutliche Kapazitätsverluste haben. Bei vielen Modellen ist der Batteriezustand beim Wiederverkauf schwer bewertbar, weil standardisierte Diagnoseverfahren fehlen. Händler berichten von hohen Rückstellungskosten für potenzielle Batterieprobleme – oder verzichten komplett auf den An- und Verkauf solcher Fahrzeuge.

Stellt sich die Frage nach Lösungsansätzen, um Risiken zu steuern – insbesondere dann, wenn Fahrzeuge aus der Herstellergarantie fallen. Die Kernideen reichen von der Entwicklung modularer Softwarelösungen, um Risiken bei gebrauchten E-Fahrzeugen besser kalkulieren zu können über plattformbasierte Tools zur strukturierten Wiedervermarktung gebrauchter E-Fahrzeuge bis hin zu datenbasierten Restwertmodellen, die dynamisch an Markt, Nutzung und Alterung angepasst werden können. Predictive Analytics kann dazu genutzt werden, Batteriegesundheit basierend auf Fahrdaten, Ladezyklen und Zellparametern vorherzusagen. Prozessautomatisierung bringt wiederum Mehrwerte im Bereich Bewertung, Angebot, Rücknahme und Garantieabwicklung.

Ein Ansatz besteht in Batteriediagnosetools wie OBD-basierten Analysen oder Cloud-Diensten, die den State-of-Health transparent machen. Eine weitere Option ist die Einführung von Software, um Risiken zu kalkulieren und potenzielle Batterieersatzkosten im Pricing zu berücksichtigen. Außerdem empfiehlt sich die Implementierung eines Systems, um beispielsweise Batterie-Zertifikate und digitale Fahrzeugpässe transparent darzustellen. Dies schafft Vertrauen bei Kunden beim Verkauf gebrauchter E-Fahrzeuge.

Ganzheitlichen, digitalen Ansatz wählen

Um auf Herausforderungen und Risiken vorbereitet zu sein, sollten Autohäuser und Hersteller bei der Suche nach einer Lösung einen ganzheitlichen, digitalen Ansatz wählen. Dabei gilt: Es gibt keine Standardlösung, die für alle funktioniert, sondern Ansätze müssen individuell entwickelt werden, um sie schnell zu operationalisieren und vom Einzelbetrieb bis zum internationalen OEM-Netzwerk zu skalieren. Es empfiehlt sich ein agiles, iteratives Vorgehen, bei dem Datenanalyse, Plattformwissen und domänenspezifische künstliche Intelligenz kombiniert werden. Außerdem sollte nicht nur die Implementierung von IT im Vordergrund stehen, sondern auch die Organisationsentwicklung. Denn sich im Zeitalter der Elektromobilität neu aufzustellen, bedeutet auch, ein neues Mindset anzunehmen und Veränderung zu managen.

Bild: Adobe Stock Framework

Text&Bild: Nagarro (v.i.S.d.P.)